Dans cet article, nous revenons sur la présidence de Javier Milei, un an après son arrivée au pouvoir. Nous allons nous focaliser sur l’aspect économique de son mandat. Il y aurait beaucoup à dire, également, sur la souveraineté nationale et l’état de la démocratie, mais nous y reviendrons dans des articles ultérieurs.

De nombreux termes peuvent définir celui que les économistes néolibéraux du monde entier encensaient comme le futur sauveur d’un pays soumis à la pauvreté depuis longtemps. Sa méthode : couper violemment dans les dépenses publiques pour combattre l’inflation. Autrement dit, le rêve de tout économiste néolibéral qui se respecte. Sous nos yeux ébahis, il devait, à la manière d’un messie, nous révéler la seule et unique façon de gouverner. Comme le Chili, sous Pinochet, l’Argentine est devenue un laboratoire à ciel ouvert des politiques néolibérales, libertariennes même, dans le sens d’une économie à la fois ultra-capitaliste et débarrassée de l’intervention de l’État, comme certains s’en vantent.

Mais où en sommes-nous ? Son pragmatisme est-il en train de sauver le pays ? Les gens vivent-ils mieux ? Les coupes budgétaires ont-elles été bénéfiques ? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

Évidemment, les conséquences des politiques de Milei ne sont que partiellement perceptibles, après seulement un an de mandat. Néanmoins, ses choix politiques et économiques permettent d’esquisser une vision de la manière dont les économistes néolibéraux conçoivent le traitement d’un pays et de ses habitants.

Au comble de l’enthousiasme, tous les médias soutenant cette politique ont acclamé la baisse du taux de l’inflation. Pour eux, la preuve était faite : le néolibéralisme est bien la solution. En décembre 2023, la dévaluation forcée du peso avait fait grimper l’inflation à 25 %. Un an plus tard, elle tombait à 2,7 %. Un miracle de Noël offert par le père Milei ? Pas vraiment. En y regardant de plus près, ce cadeau est empoisonné.

La baisse de l’inflation s’explique d’abord par la suppression des subventions publiques sur les produits de première nécessité, ce qui a entraîné une chute de la consommation intérieure. En dévaluant le peso et en supprimant les subventions, le pouvoir d’achat a diminué. L’INDEC, l’institut de statistique argentin, fait état d’une baisse du pouvoir d’achat de 9,6 %. Ne pouvant plus acheter, les ménages ont cessé de consommer certains produits, et donc les prix ont cessé d’augmenter.

Autre facteur : la méthode de calcul de l’inflation repose sur un panier de consommation selon une enquête réalisée en 2004, alors qu’une enquête de 2018 montre que les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Le chiffre officiel est donc probablement sous-estimé. De toute façon, en mars, l’inflation était déjà repartie à la hausse avec 3,7 %. (Por qué la inflación de marzo se disparó hasta el 3,7 %? | El INDEC publicó el IPC | Page|12).

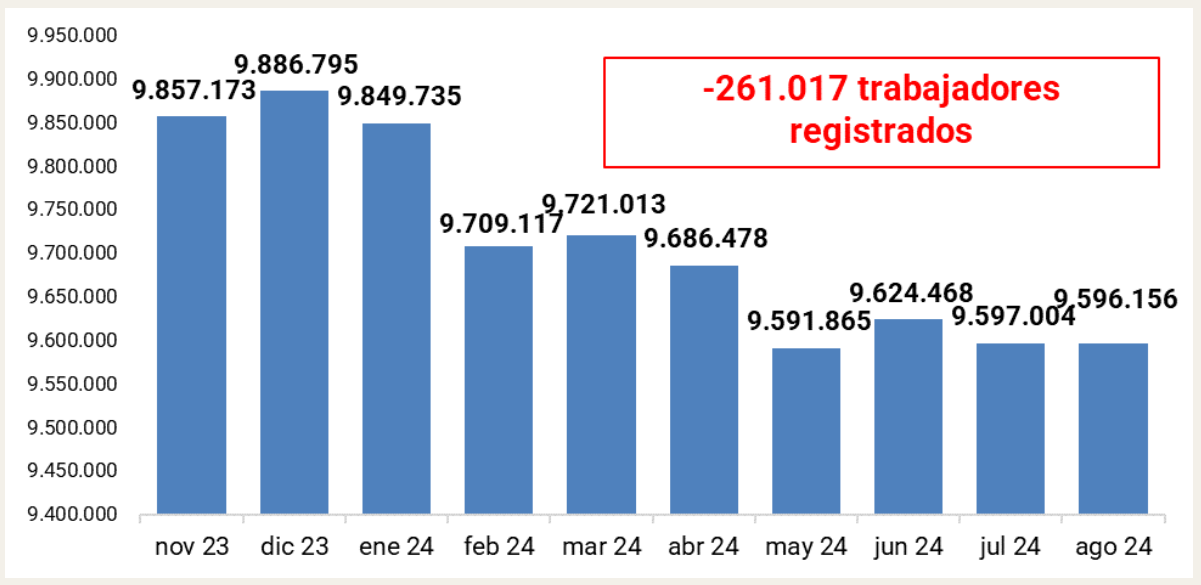

L’austérité a aussi fait plonger l’économie, notamment dans les secteurs tournés vers le marché intérieur. La construction a reculé de 19,7 %, le commerce de 10,9 %. (La première année de Milei dans le domaine des données – La fusée vers la Lune). Si les secteurs tournés vers l’export s’en sont mieux sortis, cela n’a pas suffi pour compenser les pertes. De novembre 2023 à août 2024, 274 000 emplois ont été perdus, selon le SRT, l’agence gouvernementale du travail.

La pauvreté a explosé, atteignant 52,9 % au premier semestre 2024. Le gouvernement affirme qu’elle devrait baisser à 38% au second semestre, ce qui reste à confirmer. Mais même si c’était le cas, ces chiffres ne s’expliqueraient pas par une augmentation des salaires. Ils seraient plutôt le résultat de stratégies de survie : multiplication des emplois, généralisation du travail informel, renoncement à la consommation. La part des salaires dans l’économie est passée en dessous de 40 %, contre environ 50 % sous le gouvernement précédent. Signe d’un enrichissement des rentiers, et d’un appauvrissement de la classe travailleuse.

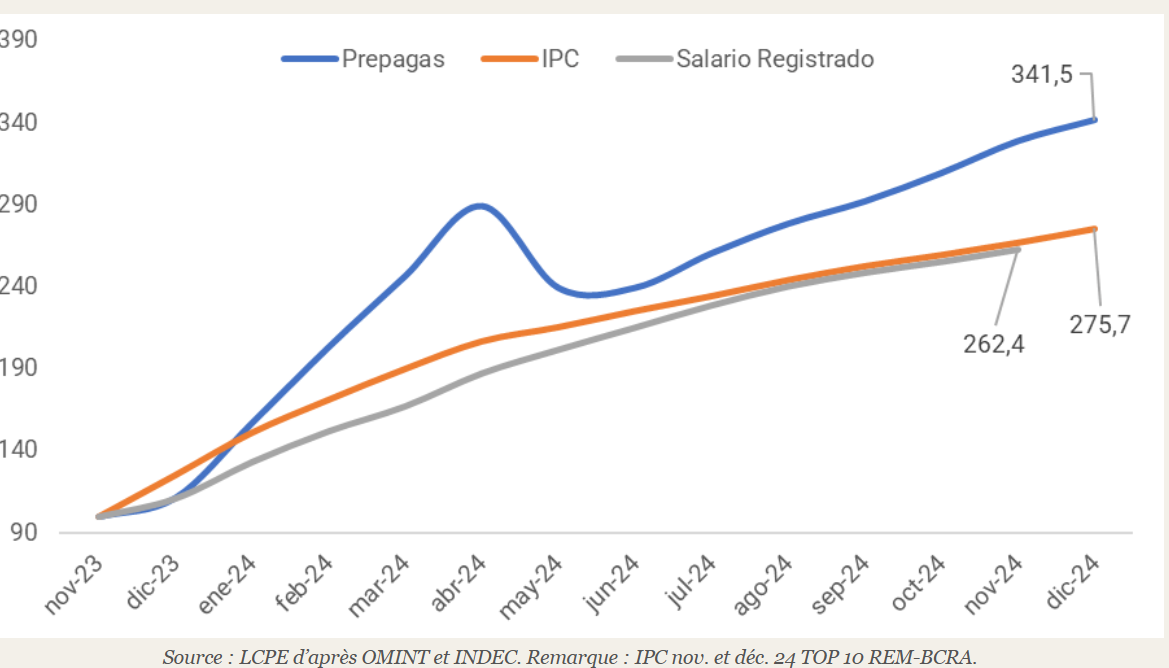

Malgré un ralentissement de l’inflation sur certaines catégories de produits, la fin des subventions a entraîné une flambée des prix sur d’autres catégories : l’énergie a augmenté de plus de 400 % en moyenne, et de plus de 1000% dans certaines régions (https://www.pagina12.com.ar/786773-apagon-de-consumo). Les prix de la santé ont explosé : les entreprises de santé prépayées, sortes de mutuelle, ont augmenté leurs tarifs de 241 %, et le panier moyen de médicaments a vu son prix grimper de plus de 200 % (La première année de Milei dans le domaine des données – La fusée vers la Lune)

La déréglementation a aussi touché les loyers. La pensée néolibérale affirme que libéraliser le marché ferait baisser les prix. En réalité, les loyers ont augmenté de plus de 200 % en moyenne. Près de la moitié du revenu des ménages y est désormais consacrée. Les contrats à long terme ont disparu : les deux tiers des baux durent moins de deux ans. Les révisions annuelles ont été remplacées par des hausses tous les 3 ou 6 mois, et seuls 3 % des loyers sont encore indexés sur les salaires.

Conséquences : 25 % des locataires ont dû déménager pour raisons économiques, 67 % 1sont endettés, 91 % ont réduit leurs dépenses essentielles (alimentation, santé), 51 % travaillent entre 9 et 12 heures par jour. De nombreuses femmes victimes de violences domestiques ne peuvent plus fuir, faute de moyens. Le résultat de cette politique, qui devait permettre à plus de personnes d’être logées, est quasi nul. Le taux de locataires a stagné durant la même période preuve qu’un assouplissement des conditions de location n’a servi qu’aux propriétaires de s’en mettre plein les poches. C’est ça, le paradis néolibéral. (La location à l’ère Milei (résultat de l’enquête – décembre 2024) – Locataires regroupés).

Quant à la valorisation du peso que voulait Milei, le gouvernement joue avec le feu. Il a mis en place un système de spéculation (appelé carry trade ou bicicleta financiera), censé stabiliser le peso. En réalité, des investisseurs convertissent leurs dollars en pesos pour acheter des titres d’État très rentables (jusqu’à 40 % d’intérêt annuel), puis reconvertissent leurs gains en dollars auprès de la Banque centrale, avant de les transférer à l’étranger. Le gouvernement doit alors vendre ses dollars pour soutenir le peso, ce qui réduit ses réserves, déjà en territoire négatif. ([Sur le fil du rasoir – La fusée vers la lune).

Le risque : un effondrement de la confiance, une fuite des capitaux, une dépréciation brutale du peso et un retour de l’hyperinflation. Cela rappelle fortement la crise mexicaine de 1994, quand le Mexique s’était ouvert au marché en libéralisant son économie. Afin d’attirer des investisseurs, il voulait stabiliser le un peso via le même système spéculatif que l’Argentine. Mais à la suite de plusieurs événements, comme l’assassinat du président et surtout le relèvement des taux directeurs de la Fed, les investisseurs se sont détournés du Mexique, déclenchant une fuite des capitaux. Face à cela, le gouvernement mexicain a dévalué le peso de 15 % et la situation s’est aggravée considérablement. La crise sera si importante qu’elle se propagera à d’autres pays d’Amérique du Sud. La différence majeure entre ces deux crises est que l’Argentine est bien plus fragile que ne l’était le Mexique. Les tensions sociales sont très vives et les réserves nettes sont en négatif. Le pays dépend donc entièrement de financements extérieurs, surtout du FMI, qui, comme à son habitude, demande en contrepartie de prêts des mesures d’austérité et de réforme néolibérale.

L’Argentine, qui s’était lourdement endettée auprès du FMI après la crise de 2001, avait fini de rembourser sa dette en 2006, pouvait espérer retrouver une vraie souveraineté et arrêter de devoir se plier à la volonté de l’institution financière. Mais en 2018, le gouvernement néolibéral de Macri s’était réendetté à hauteur de 40 milliards de dollars, et très récemment, Milei a lui aussi succombé. Ce nouveau prêt servira à deux choses : rembourser le prêt de Macri et soutenir le système spéculatif. Dans cette situation, nous pouvons prévoir que l’Argentine va rester très longtemps sous tutelle, et que les citoyens devront payer, de leur sueur et de leurs larmes, des dettes qui n’ont servi qu’à enrichir des spéculateurs.

CLP