Depuis que Trump est à nouveau le président des États-Unis, les incertitudes concernant la guerre en Ukraine n’ont fait qu’augmenter. Durant sa campagne électorale, il prétendait qu’à partir de son investiture, il mettrait fin à la guerre en Ukraine en moins de 100 jours. L’un de ses arguments était que l’aide apportée par les Américains aux Ukrainiens à un coût qui pèse sur les finances de son pays qu’il ne devrait plus supporter. L’armée ukrainienne dépend des fournitures militaires des pays qui la soutiennent. Elle peine à contenir l’offensive de l’armée russe et cette aide lui est si vitale qu’elle est dans un lien de dépendance avec ses alliés.

Sous la présidence Biden, la situation était moins compliquée bien que Zelensky demandait aux États-Unis d’intensifier leur aide pour repousser les forces russes. La position de Trump déstabilise Zelensky qui cherche à obtenir des États-Unis des « garanties de sécurité » à défaut d’une adhésion à l’OTAN, c’est-à-dire une présence militaire sur le sol ukrainien. Mais Trump est avant tout un businessman qui gère son pays comme une entreprise, de façon encore plus prononcée que ses prédécesseurs. Il réfléchit en termes purement économiques : « qu’est-ce qui est bon pour le business ? ».

Dans les tractations entre lui et Zelensky pour trouver un nouvel accord, Trump cherche à obtenir le meilleur retour sur investissement. Sur bien des aspects, il est difficile de suivre sa logique. Ses déclarations publiques sont en grande partie faites de mensonges et d’exagérations. Par exemple, avant sa rencontre avec Zelensky, le 28 février, il prétendait que les États-Unis avaient apporté 500 milliards de dollars, soit une aide bien supérieure à celle de l’Union européenne. La réalité est que, début mars, la somme exacte est de 114 milliards d’euros (dont 65, 2 milliards en aide militaire) contre 135 milliards pour l’UE (dont 62 milliards en aide militaire). Ces aides ne sont pas entièrement gratuites, car une partie d’entre elles sont des prêts directs : 17 % du total pour les États-Unis et 35 % pour l’UE.

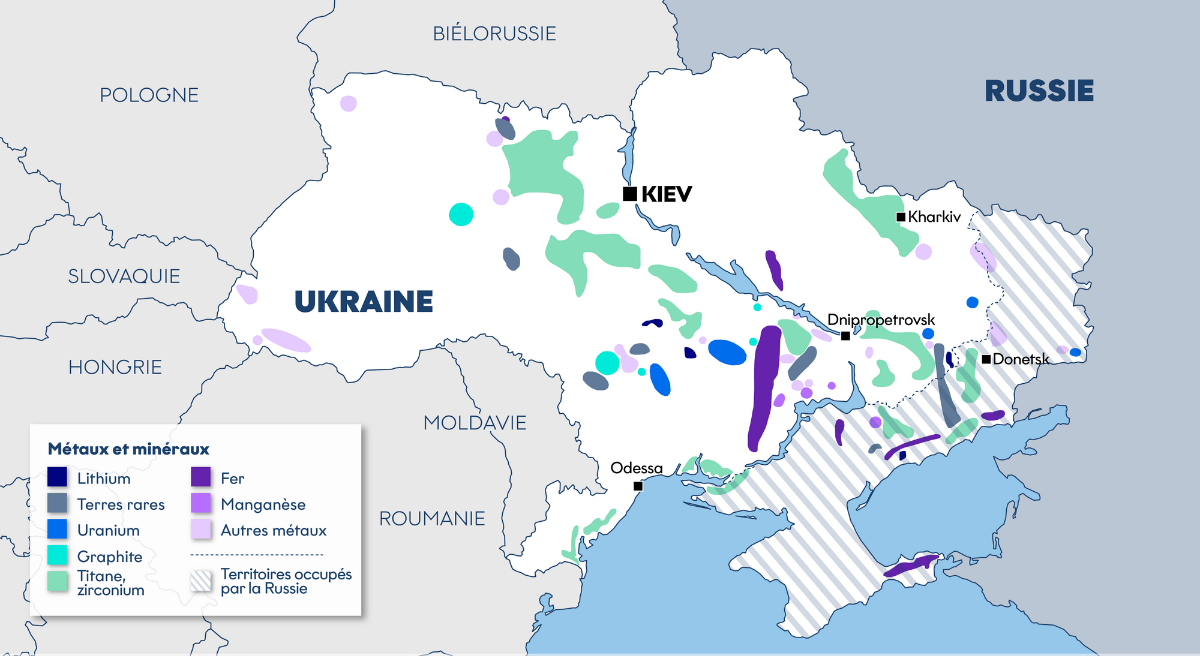

Ces déclarations ne visent qu’à mettre une pression supplémentaire sur Zelensky (et l’UE) pour obtenir des contreparties bien plus intéressantes que ce qu’a obtenu Biden. Pour appâter ses alliés Zelensky a déclaré à plusieurs reprises que son pays avait un potentiel important de minerai, c’est-à-dire la possibilité pour ses alliés d’intensifier l’aide et en particulier l’aide militaire en échange de l’exploitation des minerais, dont les fameuses terres rares qui ont fait la une des journaux et des actualités récemment. Il est vrai que l’Ukraine possède un certain nombre de ressources minières. Selon l’UE, le pays possède 22 des 34 substances identifiées comme critiques et selon le Bureau français de recherches géologiques, il possède 20 % des réserves mondiales de graphite et 5 % des réserves mondiales critiques.

Figure 1: Les minerais en Ukraine (source: Ukrainian geological Survey)

Figure 1: Les minerais en Ukraine (source: Ukrainian geological Survey)

La rapacité de l’impérialisme américain est sans limites. Dans sa première mouture de l’accord proposée par les États-Unis, ils réclamaient 50 % des revenus de l’exploitation des ressources naturelles, à l’exception de quelques exploitations de gaz. Cet accès à des ressources minières est d’une importance cruciale pour les États-Unis. L’ennemi principal des États-Unis n’est pas la Russie de Poutine, mais la Chine. C’est la raison pour laquelle Trump cherche à en finir rapidement avec la guerre en Ukraine pour se concentrer sur la Chine, qui constitue une menace bien plus sérieuse pour les États-Unis. Les deux pays se mènent une guerre économique impitoyable pour occuper la place de première puissance économique mondiale. La politique extérieure des États-Unis vise à mettre tout en œuvre pour conserver son hégémonie face à la montée en puissance de la Chine.

Lors de son premier mandat, Trump avait adopté une politique très hostile envers la Chine, à travers de nombreuses déclarations belliqueuses et l’augmentation des droits de douane sur des produits chinois. Biden n’a pas rompu avec cette politique. Au contraire, il l’a renforcé notamment avec le « Chips and Science Act ». Cette loi vise à développer la production de semi-conducteurs aux États-Unis, domaine devenu névralgique du point de vue économique et militaire (voir notre article sur le sujet). Elle inclut entre autres l’interdiction des entreprises américaines à commercer avec des entreprises chinoises : Huawei et SMIC.

Revenons aux minerais. Parmi ceux présents en Ukraine, on y trouve les terres rares. C’est un regroupement de 17 métaux qui comme son nom le suggère ne sont pas tous nécessairement rares. Cette appellation date de la fin du 18e siècle. À l’époque, ils s’agissaient de métaux très peu courants, éparpillés et difficiles à séparer des autres minerais. Ce sont des métaux qui ont des propriétés indispensables pour la fabrication des composants électroniques. Par exemple des propriétés semi-conductrices ou magnétiques utilisées dans les électro-aimants pour les éoliennes offshores ou les têtes de lecture et écriture des disques durs. L’électronique a pris une place prépondérante aujourd’hui, dans le domaine civil et militaire. Prenons un seul exemple. Les États et les entreprises en avance sur la maîtrise et l’utilisation de l’IA auront un avantage du point de vue économique et militaire. Or, l’IA n’est pas seulement des algorithmes, des réseaux de neurones, etc. Tout ceci repose sur du matériel : des semi-conducteurs pour les calculs et des disques durs pour le stockage des données indispensables. On comprend ici l’importance d’avoir accès aux terres rares.

Cependant, ces métaux ne sont actuellement pas exploités en Ukraine et une partie des réserves se trouve en zone occupée par l’armée russe (voir figure 1). Il est difficile pour l’heure de déterminer si la quantité des réserves est suffisante pour que les gisements soient économiquement viables. L’installation d’infrastructures d’exploitation demande des centaines de millions d’euros d’investissements et s’étend sur une longue période avant de pouvoir commencer à extraire les minerais.

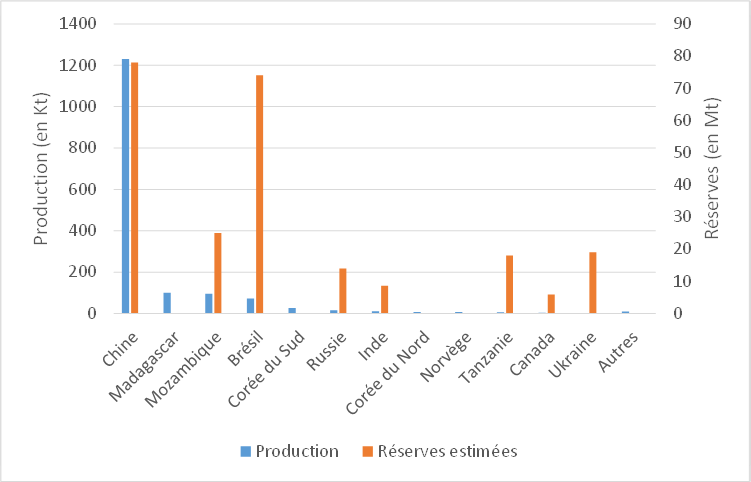

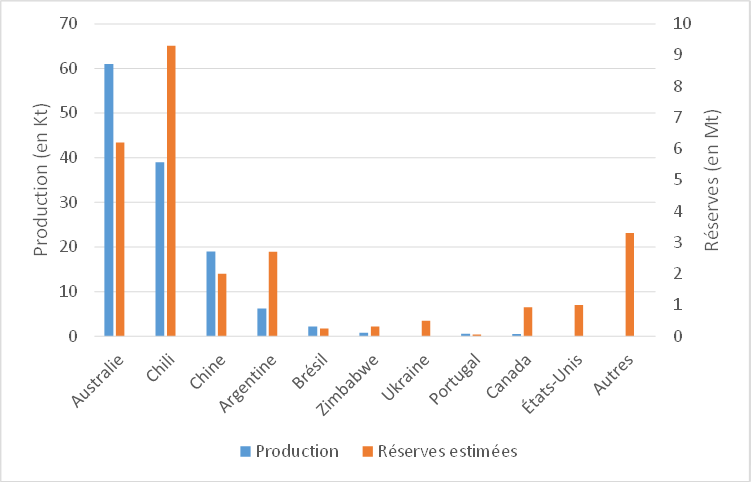

D‘autres minerais d’importance vitale sont présents sur le sol ukrainien. Le lithium qui lui non plus n’est pas encore exploité, mais serait la première réserve en Europe, devant le Portugal. 70 % de cette réserve de minerai est actuellement sous contrôle russe, car située dans le Donbass. D’où l’intérêt des puissances de l’UE de repousser la Russie hors de l’Ukraine. Le lithium est utilisé entre autres pour la fabrication des batteries (ion-lithium). Les besoins devraient avoisiner 500 000 tonnes par an d’ici 2034 avec l’augmentation de la production des véhicules électriques. Parmi les minerais actuellement exploités et en quantité importante en Ukraine, il y a le graphite, le manganèse et le titane, ce dernier étant utilisé dans l’aéronautique et le spatial civils et militaires.

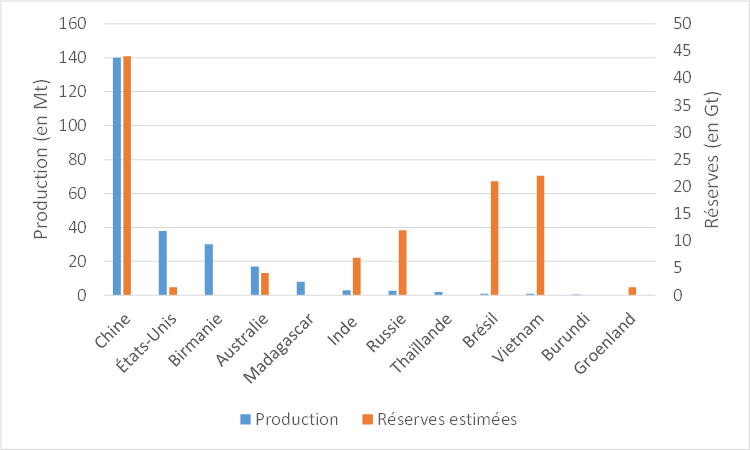

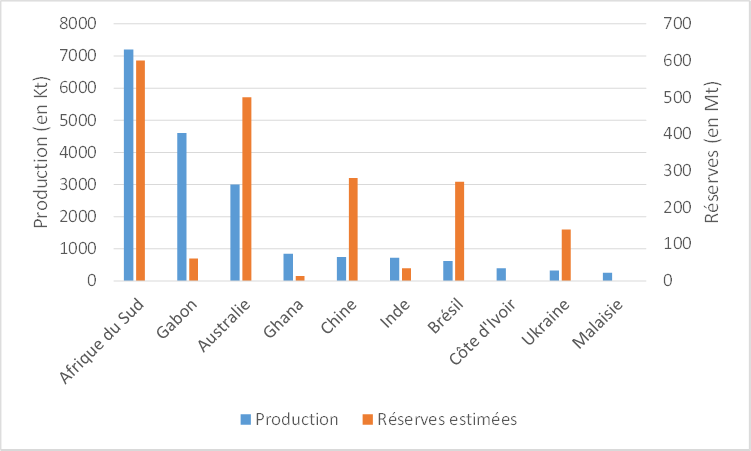

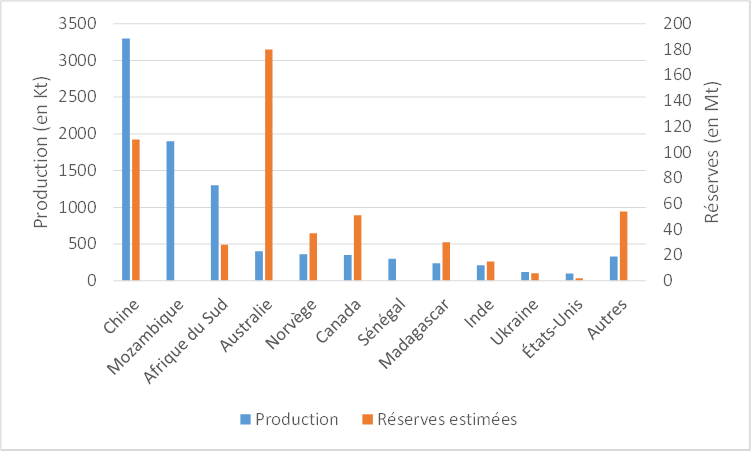

Comme on le voit sur les figures 2 à 6, les États-Unis accusent un certain retard sur la Chine en termes de ressources disponibles, dont celles citées plus haut sont absolument vitales. La Chine domine le secteur. Les États-Unis ont donc une dépendance envers la Chine qui lui fournit la plus grande partie de ses importations de lithium. La Commission des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis, sous l’administration Biden, avait déclaré que « pour contrer l’emprise croissante de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, il est essentiel que les États-Unis sécurisent leur propre approvisionnement innovant en minerais critiques et stratégiques ».

C’est exactement ce que cherche à faire Trump avec l’Ukraine, il tente de multiplier ses sources d’approvisionnement en pillant l’Ukraine sous prétexte d’une sorte d’indemnité de guerre. Actuellement, la Chine contrôle 60 % à 70 % des terres rares et 100 % de l’offre de graphite raffiné. Si la Chine décidait demain d’imposer des restrictions sur les minerais comme les terres rares, le graphite raffiné ou même le lithium non seulement les États-Unis, mais aussi une partie importante du monde serait en mauvaise posture. La suprématie économique passe en partie par la puissance militaire. Or, si les États-Unis et l’Europe se retrouvent en position de faiblesse sur leur approvisionnement, c’est aussi sur l’armement et les technologies militaires qu’ils se retrouveraient en difficulté. Ils ne seraient plus en mesure d’imposer leur domination militaire et par corollaire économique surtout pour les États-Unis. C’est une menace importante pour ces derniers.

En réalité, malgré ses déclarations sur le thème de « trop de gens sont tués en Ukraine », Trump n’a que faire des populations. Il en est de même de l’impérialisme russe qui tente de faire reculer l’influence de l’Occident en Europe de l’Est pour le compte du capitalisme russe et de ses oligarques. Seuls les intérêts économiques et stratégiques comptent et conditionnent toutes les décisions qui se drapent de « valeurs humanistes ». Ceci est valable autant du côté des États-Unis et de l’Europe que de la Russie. La France n’est pas en reste dans la tentative de pillage de l’Ukraine de l’aveu même de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense. Il a déclaré sur France Info qu’ils avaient engagé depuis octobre dernier des discussions avec le gouvernement ukrainien pour obtenir un accès à certaines matières premières à des fins militaires.

Dans cette période d’incertitude et de tensions grandissantes, la propagande contre « l’ennemi » se fait de plus en plus intense. En France, les messages sont clairs. La menace imminente de la Russie contre les intérêts de la France et de l’Europe (alors qu’au même moment Trump mène une guerre économique contre l’Europe avec des taxes douanières), nécessite une augmentation des budgets militaires et un engagement total de la population ukrainienne contre l’envahisseur russe, etc. Ne sombrons pas dans cette propagande de guerre. Luttons contre nos gouvernements respectifs et le système qu’il défend – le capitalisme – qui est à l’origine de cette situation.

Figure 2: Production et réserves de terres rares en 2020 (source: United State Geological Survey)

Figure 2: Production et réserves de terres rares en 2020 (source: United State Geological Survey)

Figure 3: Production et réserves de graphite en 2023 (source: United State Geological Survey)

Figure 3: Production et réserves de graphite en 2023 (source: United State Geological Survey)

Figure 4: Production et réserves de lithium en 2022 (source: United State Geological Survey)

Figure 4: Production et réserves de lithium en 2022 (source: United State Geological Survey)

Figure 5: Production et réserves de manganèse en 2023 (source: United State Geological Survey)

Figure 5: Production et réserves de manganèse en 2023 (source: United State Geological Survey)

Figure 6: Production et réserves de titane en 2024 (source: United State Geological Survey)

Figure 6: Production et réserves de titane en 2024 (source: United State Geological Survey)

Gauthier HORDEL