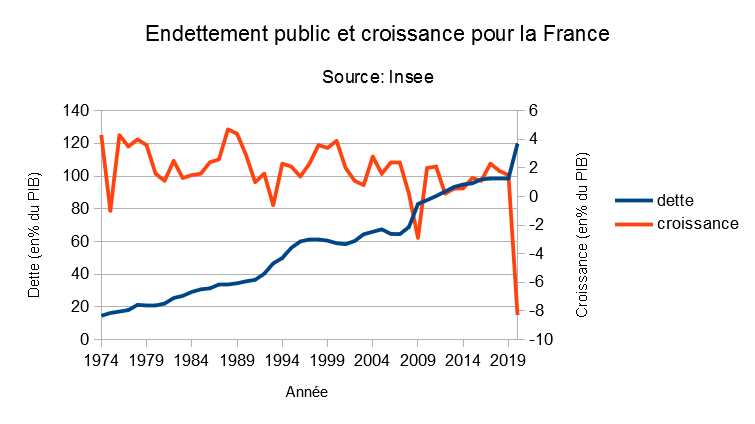

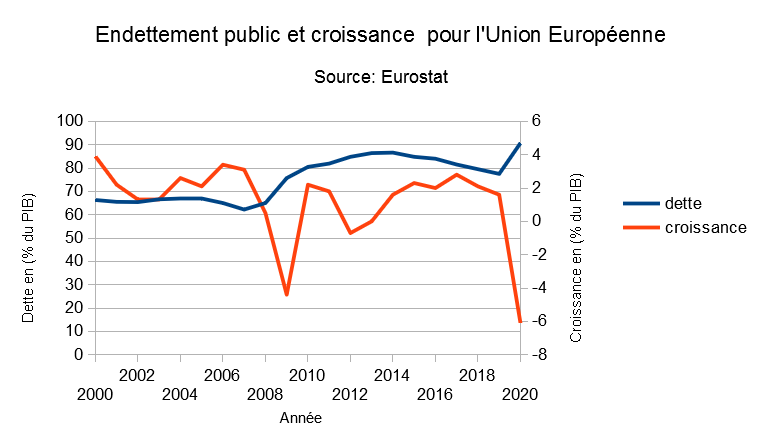

Depuis la crise sanitaire du Covid 19 et les différentes mesures de confinement, l’économie mondiale a plongé. Les gouvernements des pays économiquement dominants ont pris des mesures restrictives pour endiguer la propagation du virus et qui ont eu pour conséquence de réduire drastiquement l’activité économique. En contrepartie, ils ont été obligés d’injecter des fonds publics dans l’économie pour atténuer la crise. La croissance mondiale a chuté. En France, l’année 2020 se solde par une croissance de −8 % et dans les pays de l’Union Européenne de -7 %. Cette situation a fait grimper l’endettement des États. Entre 2019 et 2020, la dette publique française a augmenté de plus de 20 points, passant de 98,4 % à 120 % du PIB. La doctrine de limitation de l’endettement des États s’est vue renversée par la politique interventionniste de la BCE et des États pour soutenir l’économie en voie d’effondrement, entraînant une hausse massive de la dette publique.

Une histoire de la dette

L’envolée de la dette publique est loin d’être un phénomène nouveau. Au XVIIIe et au début XIXe siècle, elle représentait un problème pour les États français et britannique, entre autres. Entre 1760 et 1770, la dette française s‘élevait à 100 % du PIB. Le record atteint par le Royaume-Uni fut en 1815 (200 % du PIB). Lorsque la dette atteint de tels niveaux, la question se pose de qui va payer. Elle fut l’un des facteurs déclencheurs de la Révolution française, par le refus que le poids de la dette repose sur la bourgeoisie et le « menu peuple », ce qui avait été le cas jusqu’alors. La solvabilité du régime ne pouvait se rétablir que par la remise en cause des privilèges fiscaux de la noblesse. Dans les années qui suivirent 1789, une refonte fiscale fût mise en place afin de mettre à contribution les propriétaires terriens et les droits de succession du patrimoine. Le 22 septembre 1792, la dette publique est partiellement répudiée, déchirant les traités des « tyrans », ramenant le niveau d’endettement à 20 % du PIB.

Le Royaume-Uni, quant à lui, va emprunter un chemin opposé. Pour faire face à la déclaration d’indépendance des colonies d’Amérique du Nord et de la guerre qu’elle mène pour contenir et inverser le cours de la révolution en France, elle va massivement s’endetter. Il lui faudra un siècle de rigueur budgétaire – en prenant soin d’épargner les contribuables les plus riches – pour retrouver un niveau d’endettement de 30 % du PIB. La fiscalité française va prendre un nouveau tournant au XIXe siècle. La défaite de Napoléon en 1814-1815 entraîne de lourdes réparations, le paiement des forces d’occupation et le dédommagement de l’aristocratie expropriée et exilée au cours de la révolution. Plus tard dans le siècle, la défaite de Napoléon III en 1870 et la reddition de Thiers en 1871 portera la dette à 80 % du PIB.

Le remboursement d’une dette s’effectue par le paiement des intérêts en premier lieu et ad vitam æternam tant que le capital de la dette n’est pas totalement remboursé. Les capitalistes en tant que créanciers vont considérablement s’enrichir et renforcer leur pouvoir économique grâce à des taux d’intérêts avoisinant les 5 % et une politique fiscale qui impose le fardeau de la dette aux couches populaires. Les titres de dette publique sont des placements sûrs pour le capital financier. Plus les taux d’intérêt sont élevés, plus les capitalistes prêteurs engrangent des bénéfices. Ils ont tout intérêt à prolonger au maximum le remboursement du capital de la dette.

La dette d’État russe répudiée après la Révolution de 1917

Le 3 février 1918, la jeune république soviétique décide de répudier la dette publique héritée du régime tsariste. Les dettes contractées par Nicolas II sont annulées par décret. Il en va de même pour les dettes contractées par les gouvernements qui se sont succédé entre la chute du tsar et la prise de pouvoir des soviets. Ceux-ci ont poursuivi la guerre, bien que le peuple réclamait la paix, au moyen d’emprunts massifs. Les bolcheviks refusaient catégoriquement de payer une dette qui servait à financer une guerre impérialiste faisant des millions de morts, tout en permettant aux capitalistes de s’enrichir considérablement. Les dettes contractées par Nicolas II avant 1914 n’avaient pour but que d’enrichir une minorité de privilégiés, entretenir une armée et des infrastructures à des fins impérialistes, au détriment des conditions de vie de la masse de la population.

Ce sont des banquiers majoritairement français et anglais qui ont émis des titres de dette russes. Le Crédit Lyonnais y jouera un rôle de premier plan, touchant au passage d’importantes commissions et rapatriant les profits, laissant les peuples de l’empire tsariste russe sous le poids d’une dette insoutenable. Pour lever davantage de fonds, le Crédit Lyonnais soudoiera journalistes et hommes politiques français pour qu’ils incitent des petits et moyens porteurs à investir dans la dette russe.

À la veille de la Première Guerre mondiale, 80 % de la dette russe est détenue par la France. Les capitalistes français investissaient bien plus que les capitalistes russes qui étaient une classe faiblement développée. La répudiation de la dette en 1918 allait de pair avec la nationalisation de l’industrie. En conséquence, dès la fin de la Première Guerre mondiale, les puissances impérialistes européennes, les États-Unis, le Canada et le Japon feront la guerre contre le régime soviétique pour faire tomber la Révolution. Le gouvernement français sera le plus acharné dans cette guerre pour venir au secours des capitalistes français qui étaient les principaux investisseurs en Russie. Selon Winston Churchill, 180 000 soldats seront engagés contre le gouvernement soviétique.

Finalement, la Révolution triomphe et les troupes impérialistes sont obligées de se retirer en 1921. Mais ces années de guerres civiles qui ont succédé à la guerre impérialiste ont épuisé l’industrie et l’économie russe. Après la guerre civile, la Russie soviétique était toujours sous le coup d’un blocus économique. Le gouvernement soviétique avait besoin que l’étau se desserre et d’engager de nouveaux investissements pour redresser une économie en ruine. Les dirigeants européens espéraient toujours obliger les Russes à reconnaître leurs dettes. Ce qu’il n’avait pu obtenir par les armes, ils essayaient désormais de l’obtenir en exploitant la situation dans laquelle se trouvait la Russie en leur proposant de nouveaux emprunts en l’échange de la reconnaissance de leurs dettes, ce que Lénine refusait obstinément. Voici la réponse des représentants soviétiques lors de la conférence de Gênes en 1922 où ces questions furent discutées « M. le Premier ministre de la Grande-Bretagne me dit que si mon voisin m’a prêté de l’argent, je dois le lui payer, eh bien j’y consens en l’espèce, cherchant la conciliation, mais alors j’ajoute que si ce voisin a fait irruption chez moi et, ayant tué mes fils, a brisé mon mobilier, a brûlé ma maison, il doit commencer au moins par me rétablir ce qu’il a détruit. ».

Finalement en 1927, la banque anglaise Midland consent à lui octroyer un crédit. En 1934, les États-Unis acceptent de commercer avec elle. La même année, bien que la France fût le dernier pays à accepter à commercer avec l’URSS, elle lui proposa des crédits afin qu’elle puisse acheter des produits français.

Ces quelques exemples historiques relatifs à la dette publique montrent comment elle est souvent un facteur dans les rapports sociaux et qu’elle peut, dans certaines circonstances, devenir un enjeu majeur de crises révolutionnaires.

De crise en crise : la dette aujourd’hui

Depuis le traité de Maastricht en 1992, l’ensemble des États de l’Union Européenne ne peuvent plus emprunter auprès de leurs banques centrales respectives et doivent lever des fonds directement sur les marchés financiers1. Par ce traité, massivement soutenu par les gouvernements et les principaux partis politiques, le marché de la dette publique allait se développer et générer de nouvelles sources de profit pour les capitalistes. Par ailleurs, les États sont rendus dépendants des banques privées et des agences de notation qui spéculent sur leur solvabilité financière et leur attribuent des notes qui évaluent le niveau de « risque » encouru par les investisseurs et exercent, de ce fait, une influence sur le taux d’intérêt. Par exemple, lors de la crise de la dette grecque, les taux d’intérêt avoisinaient les 18 %, ce qui a permis aux capitalistes prêteurs de s’enrichir massivement en profitant de la libéralisation du marché de la dette. La Grèce étant un pays à risque, ses créanciers ont bénéficié de titres de dette à très haut rendement. La troïka (FMI, BCE et Eurogroupe) est donc venue « sauver » la Grèce de la banqueroute, moyennant l’application d’une politique d’austérité draconienne et de privatisation que le Premier ministre Alexis Tsipras a accepté de mener contre l’avis de la population. Sous couvert de permettre à la Grèce de réduire son endettement et de bénéficier de nouveaux fonds, cette politique était en réalité une opération de « sauvetage » des banques françaises et allemandes qui étaient les principaux investisseurs financiers.

En 2008, les banques sont fragilisées par la crise dite des « subprimes » et les gouvernements des grandes puissances capitalistes décident de les renflouer massivement afin d’éviter un effondrement du système financier capitaliste. La France a ainsi injecté 360 milliards d’euros pour recapitaliser les banques. Les conséquences de cette crise en seront une augmentation de la dette publique, une forte contraction de la production, une augmentation du chômage et de la précarité et l’application d’une politique d’austérité pour maintenir le niveau des déficits à 3 %, suivant les critères de Maastricht.

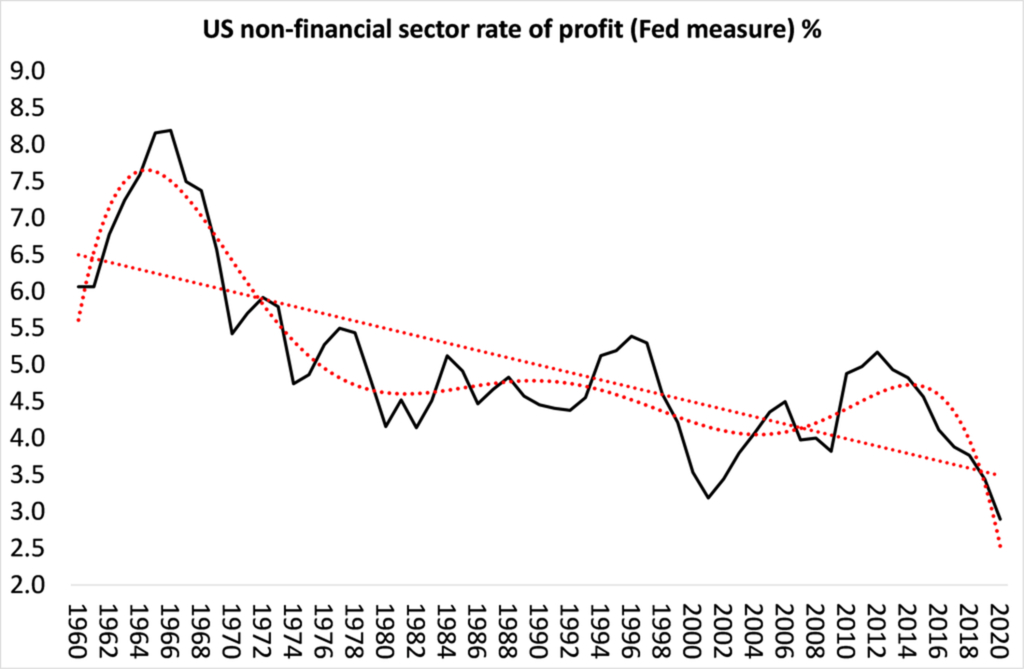

La crise financière de 2008 est venue contaminer le secteur productif. Les taux de profit de ce secteur ont tendance à baisser depuis la fin des années 60, baisse qui est le plus nettement observable aux États-Unis, mais qui traduit une évolution à peu près similaire pour les pays au capitalisme avancé. Cette baisse du taux de profit a pour conséquence un manque d’investissements productifs de la part des capitalistes, entraînant un ralentissement économique jalonné de crises périodiques et une pression constante sur les salaires et l’emploi dans le but de contrecarrer cette tendance.

Source: Michael Roberts blog – Blogging from a Marxist economist (Some notes on the world economy now)

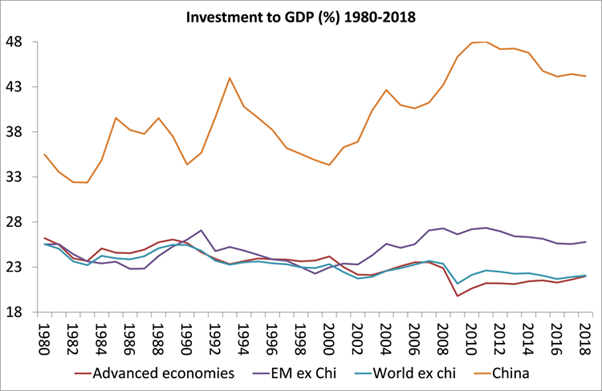

Source: Michael Roberts blog – Blogging from a Marxist economist (Some notes on the world economy now)

Source: Michael Roberts blog – Blogging from a Marxist economist (The productivity crisis)

Source: Michael Roberts blog – Blogging from a Marxist economist (The productivity crisis)

Les principales puissances capitalistes (à l’exception de la Chine) sont entrées dans une période de récession économique dans la foulée de la crise financière. Après toute une série de mesures et d’événements (renflouement des banques, ralentissement et récession économique, diminution des recettes fiscales…), la zone euro est entrée dans une crise d’endettement, à commencer par les maillons les plus faibles comme la Grèce, l’Irlande et le Portugal. Pour ralentir la croissance de la dette, l’UE fixe des règles de rigueur budgétaire validées par les grandes puissances européennes comme celle de ne pas dépasser 3 % de déficit. Avec des taux de profit n’incitant pas à l’investissement et une demande minée par les politiques d’austérité, la croissance peine à repartir. Le chômage et la précarité de l’emploi s’aggrave. Le profit est le moteur de l’investissement capitaliste, telle est la loi du capitalisme. Tant que le capital n’apporte pas une rentabilité suffisante, les capitalistes rechignent à investir dans l’économie productive, ce qui engendre un ralentissement économique généralisé. C’est une formidable illustration des contradictions inhérentes au système capitaliste. Le capital ne joue plus le rôle qui lui est assigné dans ce système. La motivation du profit agit comme un frein sur le développement économique.

Pour tenter d’enrayer cette situation, la BCE applique depuis 2015 une politique de quantitative easing ou « assouplissement quantitatif », conjuguée avec une baisse des taux directeurs pour réduire le coût des emprunts. Le quantitative easing s’opère par le rachat, de la part de la BCE, de titres de dette publique détenus par les banques privées, pour un montant qui s’élève aujourd’hui à 2600 milliards d’euros, soit 30 % des dettes publiques de la zone euro. La BCE inscrit ainsi un passif dans ses « livres de comptes », redevable par les États. Autrement dit, la BCE pratique une politique de création monétaire, mettant des liquidités à la disposition des banques à une échelle massive. Selon les économistes capitalistes orthodoxes (partisans du libéralisme économique) et hétérodoxes (keynésien ou post-keynésien) ces mesures servent à stimuler l’économie et permettre aux entreprises de relancer l’investissement productif, du fait de la disponibilité de capital financier à des taux faibles. Or le faible rendement de ces prêts a incité le secteur financier à thésauriser les sommes empruntées et/ou à investir dans des opérations spéculatives, à plus haut risque mais à plus forte rentabilité. Malgré la faible croissance du secteur productif, les actifs financiers ont connu une valorisation forte en raison de la demande, et ce même pendant l’année 2020, malgré quelques chutes de courte durée.

La crise sanitaire est venue précipiter et aggraver une nouvelle crise qui était déjà en gestation dans la période précédente. Les mesures de restrictions sanitaires en 2020 ont mis un coup de frein à la production et aux chaînes d’approvisionnement mondiales. La production mondiale a chuté, provoquant une récession sans précédent depuis la grande dépression de 1929 : -6,1% pour l’UE, -3% en France, -3,5% aux États-Unis, -9,8% pour le Royaume-Uni et -4,8% pour l’Allemagne.

Pour soutenir l’économie, les gouvernements ont mis en place des plans de relance qui se chiffrent en dizaines de milliards : 100 milliards d’euros pour la France, 130 milliards pour l’Allemagne, 1900 milliards de dollars pour les États-Unis, etc. Ces plans de soutien à l’économie et aux entreprises ont eu pour conséquence un alourdissement rapide de la dette. La France a pris 20 points de dette, l’amenant à 120% du PIB. De ce point de vue, les politiques économiques ont pris un virage à 180° par rapport aux politiques de rigueur budgétaire précédentes. Face à l’échec de celles-ci et à la nouvelle situation, ce sont les vieilles recettes keynésiennes d’intervention de l’État dans l’économie qui ont été ressorti pour sauvegarder les intérêts des capitalistes. Interventionnisme ou non, la classe capitaliste continue d’exploiter les travailleurs du monde avec pour seul risque la possibilité d’une légère augmentation des charges fiscales.

La dette : les solutions de l’idéologie dominante

Les deux courants dominants chez les économistes capitalistes, à savoir les libéraux et les keynésiens, diffèrent sur l’analyse de la conjoncture et la politique économique que devrait mener la BCE vis-à-vis de la dette ou de la création monétaire. Les théories libérales ont largement dominé depuis les années 80 et jusqu’à récemment. Pour leurs adeptes, la dette est un fardeau pour l’État et le marché ne doit pas être entravé par l’intervention des États. Ils défendent, au contraire, la privatisation et la mise en concurrence des services publics, afin de développer de nouveaux marchés pour le secteur capitaliste. Leurs préconisations se sont traduites par des privatisations et une concurrence « libre et non faussée » sur les marchés internationaux. Les traités européens sont l’expression légale et institutionnelle de cette idéologie. D’autre part, elles ont marqué une victoire idéologique lors de l’effondrement de l’URSS, faussement considérée comme un modèle « marxiste ». Cette époque marque un point de rupture pour l’ensemble des partis de gauche, y compris les partis communistes qui se laissent influencer par l’idéologie dominante. Des gouvernements de gauche appliqueront les éléments essentiels de la doctrine libérale, dont celui du gouvernement Jospin avec la participation de ministres communistes (Jean-Claude Gayssot et Marie-George Buffet).

| Gouvernement | Privatisation d’actifs publics (en milliard d’euros) |

| Chirac 1986-1988 |

15 |

| Rocard – Cresson – Bérégovoy 1988-1993 |

2 |

| Balladur – Juppé 1993-1997 |

22 |

| Jospin 1997-2002 |

31 |

| Raffarin – De Villepin 2002-2007 |

38 |

| Fillon 2007-2012 |

8 |

| Ayrault – Valls – Caseneuve 2012-2017 |

8 |

| Phillipe 2017-2020 |

2,5 |

Source : Statista

Contrairement aux libéraux, les keynésiens défendent une politique économique interventionniste pour tenter de stimuler l’économie et en particulier le secteur productif. Selon les théories keynésiennes, les capitalistes n’investissent que lorsqu’il existe une demande dans un secteur du marché avec un potentiel d’augmentation. L’investissement favorise l’activité, qui favorise l’emploi, qui favorise les salaires, qui favorise la consommation qui, à son tour, pousse à l’investissement. C’est le cercle vertueux des keynésiens. En période de crise, l’État, en injectant des capitaux dans l’économie, vient jouer un rôle d’investisseur en se substituant partiellement aux capitalistes. Pour ce faire, il a recours à l’endettement et à la création monétaire, comme dans le cas de la zone euro via la BCE. Pour les keynésiens, l’endettement n’est pas un problème puisqu’il peut être résorbé ultérieurement par l’application de politiques fiscales adaptées, lors du redémarrage de la croissance. C’est par exemple la position du célèbre économiste Thomas Piketty qui plaide pour un engagement de l’État dans des secteurs pour permettre « de financer la reconstruction sociale et écologique ». Les politiques économiques des grandes puissances (États-Unis, UE et Royaume-Uni) sont largement inspirées de ces théories pour tenter d’atténuer la gravité de la crise sanitaire, tant les anciennes recettes libérales n’auraient fait qu’aggraver la situation. Au grand étonnement de beaucoup – et surtout de la « gauche » – Emmanuel Macron, Angela Merkel, Joe Biden ou Boris Johnson sont devenus tout d’un coup des keynésiens de circonstance !

L’augmentation exponentielle de la dette liée aux plans de relance a mené à la cristallisation de deux courants principaux chez les économistes keynésiens. Les partisans de l’orthodoxie keynésienne ne considèrent pas la dette comme un problème car, elle peut être résorbée par la reprise de la croissance et notamment grâce à l’investissement public. Le problème du taux d’endettement serait maîtrisé en partie et les nouveaux emprunts permettraient d’effectuer un roulement de la dette, où les nouveaux emprunts permettent de rembourser les anciens. Dans l’autre camp, on trouve les partisans de l’annulation d’une partie de la dette détenue par la BCE en ce qui concerne la zone euro. Les premiers reprochent aux seconds de se rallier idéologiquement aux libéraux pour qui la dette est un problème, se basant sur l’argument que « plaider pour l’annulation de la dette, c’est reconnaître que la dette est un problème ». Cependant les keynésiens orthodoxes bénéficient du soutien des libéraux, car ces derniers sont farouchement opposés à l’annulation de la dette.

Les keynésiens, tous courants confondus, n’ont pas de théorie de la crise. Ils l’expliquent par des facteurs exogènes qui viennent perturber le fonctionnement de l’économie et non par les contradictions inhérentes au capitalisme. Ils pointent du doigt le fait que les capitalistes rechignent à investir dans l’économie « réelle » et plus récemment que les ménagent ont moins consommé pendant la crise sanitaire, et supplient les ménages qui ont épargné plus qu’en période « normale » de dépenser davantage.

En tout état de cause et quel que soit leur camp, les keynésiens rivalisent d’imagination et d’ingéniosité pour présenter des solutions qui n’en sont pas, puisqu’ils se limitent au cadre imposé, celui du capitalisme et de ses institutions. Par exemple, les partisans de l’annulation (ou « annulationistes ») de la dette défendent l’idée qu’aucune règle n’interdirait à la BCE de pouvoir annuler la dette par la création monétaire. Mais encore faudrait-il que cette institution indépendante du pouvoir politique en accepte l’idée. Il faudrait une forte pression politique de la part des principaux pays de la zone euro pour que cette annulation puisse se faire. La BCE est une institution qui a été créée pour servir les intérêts du capitalisme européen. L’interdiction aux États d’emprunter directement auprès de la BCE a une valeur constitutionnelle. Présentés comme des théoriciens de gauche et progressistes, les keynésiens ne défendent pas l’idée de la suppression de la propriété capitaliste permettant d’en finir avec les contradictions du système. L’intervention de l’État permettrait de venir corriger ces défauts de comportement du marché. L’économiste de la première moitié du XXe siècle John Maynard Keynes était un fervent défenseur du capitalisme, bien qu’il se distinguât des théoriciens de l’économie classique. Sa théorie de l’interventionnisme de l’État visait essentiellement à garantir des profits pour les capitalistes dans les périodes de crise, en l’occurrence dans la grande dépression des années 30, et par là même prévenir le danger révolutionnaire.

La gauche

Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise et, plus récemment, Fabien Roussel pour le PCF, ont rallié la position des annulationistes. De toute évidence, leurs programmes et leurs propositions sont bien plus inspirées du courant keynésien que du marxisme. Nous pourrions les caractériser comme « keynésiens de gauche » : programme d’améliorations sociales, défense des services publics, investissement public dans l’économie… mais aucune remise en cause sérieuse de la propriété capitaliste des moyens de production et d’échange.

Frédéric Boccara, économiste et membre du CEN du PCF, bien que n’étant pas dans le camp des annulationnistes, a publié dans Le Monde une tribune2 qui résume assez bien la position du PCF et, à quelques nuances près, celle de LFI. Dans ce texte, Frédéric Boccara ne propose rien qui touche à la propriété capitaliste, mais espère que les entreprises « changeront radicalement leur façon de faire ». Espère-t-il que la dépense publique permette « un développement écologique et social entraînant une croissance ample et non empoisonnée… » et augmente ainsi les recettes de l’État ? Quoi qu’il en soit, pour lui, l’État doit subventionner le capitalisme afin que les entreprises réalisent des profits, condition indispensable pour augmenter les recettes fiscales et résorber la dette. En échange, les entreprises assureraient la croissance de l’emploi. Or, une entreprise capitaliste ne lance des investissements que si ceux-ci sont profitables. Si l’on vient lui imposer des critères sociaux et écologiques qui entravent la réalisation de profits, elle ne réalisera tout simplement pas les investissements. Boccara se plaint à juste titre que, sous la pandémie, la dépense publique a été utilisée pour soutenir le capital et verser des dividendes. Mais que veut-il, au fond ? « Moraliser » le capitalisme et inventer des institutions qui financeraient avec des taux d’imposition avantageux des entreprises privées dont le comportement serait écologiquement et socialement responsable. Il s’agit là d’un vœu pieux qui a plus de points communs avec le réformisme qu’avec une approche révolutionnaire marxiste. Le capitalisme fonctionne selon des lois qui lui sont intrinsèques, le profit en est une et les entreprises ne raisonnent qu’en ces termes. Surpris par le tournant keynésien des gouvernements des grandes économies mondiales, il en appelle au « dépassement du keynésianisme » pour s’en différencier, tout en restant lui-même dans une démarche keynésienne.

Il est évident que l’on observe des nuances significatives entre des gouvernements pro-capitalistes (et « keynésien de circonstance ») et les partis de gauche qui défendent un programme de progrès social et keynésien dans le domaine économique, tels que le PCF ou LFI. Le PCF, par exemple, réclame la création d’un pôle public bancaire afin de financer les entreprises avec des taux attractifs, mais en respectant certains critères. Le problème de cette idée réside dans le fait que ce pôle n’aura pas le monopole et sera inéluctablement en concurrence avec d’autres banques sur le marché capitaliste.

Que faire ?

La théorie marxiste permet d’aborder des phénomènes, là où les idéologies se limitant au cadre capitaliste piétinent dans le bourbier. Dans sa théorie économique, Marx démontre que le profit ou la production de richesse capitaliste ne peut provenir que de l’exploitation du travail humain. Sur le marché, les marchandises sont vendues à un prix qui oscille autour d’une valeur objective déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à leur production, c’est-à-dire de sa valeur d’échange. Le profit capitaliste vient de la partie de cette valeur que le capitaliste conserve, la partie qui n’est pas restituée au salarié sous forme de salaire. Le profit n’est pas une valeur que le vendeur rajoute arbitrairement, en plus de la valeur d’échange. Après tout, explique Marx, le capitaliste est tour à tour vendeur et consommateur, et si le profit venait d’un tel rajout, les gains des uns et des autres viendraient s’annuler réciproquement et il n’y aurait pas de production de richesse, de plus-value. Pour expliquer la création de plus-value Marx introduit la notion de force de travail, qu’il appelle capital variable, comme seul élément générateur de valeur. La valeur issue du travail des salariés est supérieure à la valeur des salaires versés (que Marx appelle capital variable), et cet écart grandit avec le prolongement du temps de travail et l’augmentation de la productivité grâce à la technologie. Pour augmenter les profits, les capitalistes jouent principalement sur ces deux leviers que sont le temps de travail – et c’est pourquoi la lutte pour la réduction du temps de travail a toujours été un enjeu majeur dans l’histoire de la lutte des classes – et l’augmentation de la productivité. Une entreprise qui augmente sa productivité par l’introduction de nouvelles technologies obtient un avantage concurrentiel car elle réduit la valeur d’échange (mesurée en temps de travail) de ses produits. Elle peut vendre les marchandises au prix du marché existant et augmenter ses marges de profit, ou alors baisser ses prix de vente pour augmenter ses parts de marché en éliminant la concurrence. Cette concurrence tend à ce que les entreprises s’alignent constamment au même niveau de productivité, sous peine de disparaître ou d’être absorbées. Les machines, les moyens technologiques, etc. sont appelés capital constant par Marx et il nous démontre que celui-ci ne crée pas de valeur. La valeur des machines est progressivement transférée, par l’usure, dans celle des produits. Alors une contradiction apparaît ! Plus la valeur du capital constant (automatisation, robotisation, informatique et l’intelligence artificielle) augmente au détriment du travail humain qui est la seule source de la plus-value, et plus le taux de profit (le rendement par rapport à l’investissement) tend à baisser. C’est ce que Marx a appelé la baisse tendancielle du taux de profit.

Nous avons vu précédemment le graphe présentant la baisse du taux de profit sur l’économie américaine. Ce phénomène frappe l’économie capitaliste mondialisée et c’est la raison principale de la stagnation des investissements capitalistes dans l’économie réelle, là aussi visible sur le graphe des investissements productifs. Les capitalistes préfèrent investir dans l’économie spéculative à meilleur rendement. Cette situation met en évidence de façon flagrante que le seul profit, et non pas la demande (comme l’imaginent les keynésiens), constitue le moteur de l’économie capitaliste. La stagnation de l’économie réside dans la baisse tendancielle du taux de profit. Le développement des forces productives entre en contradiction avec le rendement du capital. Les keynésiens de tous bords pourront retourner le problème dans tous les sens, le problème est insoluble tant que l’économie sera fondée sur le mode de production capitaliste. Les keynésiens s’entêtent à penser que si l’État injecte des capitaux dans l’économie, au prix d’une envolée de la dette, ils pourront relancer l’économie par le biais d’une augmentation de la demande.

Chez les économistes « de gauche », la voie qui n’est jamais explorée pour résoudre les problèmes économiques est celle d’extirper des mains des capitalistes les leviers essentiels de l’économie, dont notamment l’ensemble du système bancaire et financier. La nationalisation de ce secteur sous le contrôle démocratique des travailleurs permettrait d’avoir une caisse publique centrale de dépôts ayant le monopole sur le secteur de la finance. Cette solution nous permettrait de faire une véritable analyse sur le contenu de la dette, de pouvoir évaluer avec exactitude ce qu’elle a pu générer comme profit pour les capitalistes, de supprimer la spéculation sur l’endettement public et de lancer des investissements productifs dans les secteurs qui le nécessitent. Mais la prise de contrôle du seul secteur financier ne serait pas suffisante. La maîtrise de l’économie dans son ensemble requiert l’expropriation révolutionnaire de la classe capitaliste dans tous les secteurs. De cette manière, les travailleurs agiront sur l’économie grâce à la planification et au contrôle démocratique des entreprises à tous les niveaux. Ainsi, la plus-value créée par le travail pourra enfin être utilisée pour répondre aux besoins de la société et résoudre les problèmes de l’humanité tels le chômage, l’injustice sociale et les dégâts environnementaux, modifiant en profondeur nos modes de production et de consommation. Toute autre solution ne peut être ni soutenable ni durable et ne permettra en aucune manière de sortir d’un système qui est en crise perpétuelle.

La suppression de la propriété capitaliste dans le secteur financier réglera d’emblée la question de la dette publique envers les créanciers capitalistes français, puisque, désormais, ce serait une dette de l’État envers lui-même, ce qui revient à son annulation. Cependant, la question de la répudiation de dettes envers des créanciers étrangers ne serait pas aussi simple. Comme le montre l’expérience du jeune gouvernement soviétique, la gestion de ce problème dépendra des circonstances et des rapports de force internationaux. Tant qu’un pays en révolution reste financièrement redevable envers des pays encore capitalistes, la répudiation de la dette risque d’entraîner des représailles, des mesures de rétorsion, d’embargo et de blocus, etc. Il faudrait évaluer la situation de telle manière à ne pas s’affaiblir inutilement tout en insistant sur l’internationalisation de la révolution socialiste comme le seul moyen de s’extraire définitivement de l’emprise capitaliste.

Gauthier HORDEL

1Il est souvent avancé que la loi du 3 janvier 1973 dite loi « Rothschild » interdit à la France de pouvoir emprunter directement auprès de la Banque de France. Il existe diverses interprétations sur cette loi. L’article 19 de cette loi stipule que « les conditions dans lesquelles l’État peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement. ». Une interprétation serait qu’il n’y a aucune interdiction mais qu’effectivement elle incite à se tourner vers le marché financier privé.

2Fréderic Boccara (21 mai 2021). Le Monde

Retranscription complet de l’article ci-dessous

Réorienter l’économie

Pour frayer un chemin de sortie de la crise systémique, il faut développer en grand les services publics et faire levier sur les entreprises et les banques afin de commencer à changer radicalement leur façon de faire. Développer l’emploi, la formation, et sécuriser les revenus est la question cruciale. Entrer dans le sujet de la dette publique par son remboursement est une erreur. L’enjeu majeur est de dépenser plus et autrement. Un développement écologique et social entraìnant une croissance ample et non empoisonnée permettra de résorber la dette et d’élargir la base de l’assiette des impôts et même leur refonte.

En pleine pandémie, l’argent de la dette publique soutient surtout le capital, pas l’hôpital ni le développement de l’emploi et des qualifications. Il faut rompre avec les politiques actuelles qui ne prévoient pas de créations substantielles d’emplois à l’hôpital, ni dans les autres services publics, et poursuivent les fermetures de lits. A peine 1% du plan Castex va à la formation professionnelle; aucun plan de recrutement massif dans l’enseignement n’est prévu. Des milliards d’euros d’aides publiques soutiennent les profits et l’accumulation du capital de multinationales (Sanofi, General Electric, Nokia-Alcatel, etc) qui suppriment des emplois, versent des dividendes massifs et poursuivent leurs délocalisations au péril de la transition écologique et des besoins économiques, sanitaires et sociaux. Rien ou presque n’est prévu pour préparer l’avenir par des formations massives et des recherches nouvelles.

Le chômage partiel est utilisé comme un immense dispositif de flexibilité et de baisse du coût du travail, au nom du maintien des compétences des salariés et du soutien à la demande, de nombreux travailleurs aux contrats très précaires en sont exclus. C’est une réforme conservatrice qui maintient le principe destructeur du chômage. Il faudrait aller vers un système de sécurité de l’emploi, de formation et de revenu contre la domination du capital, car le travail, sa qualité et sa créativité sont aujourd’hui décisifs. Se préoccuper de ce que font les banques et les entreprises de l’argent public qu’elles reçoivent renvoie à une véritable révolution démocratique. En 1789, il ne s’agissait de contrôler que les impôts et l’argent privé du roi – devenu ensuite le budget de l’État. Aujourd’hui, c’est l’argent des banques et des grandes entreprises qui est concerné.

Vision magique

Faire de la dette une obsession est, pour Emmanuel Macron et son gouvernement un prétexte à une austérité renforcée. François Bayrou, commissaire au Plan, déclarait, le 26 janvier sur France Inter, que l’augmentation de la dette est tout à fait légitime « à condition de ne pas laisser entrer toutes les dépenses de fonctionnement de notre organisation sociale ». C’est justifier l’austérité pour l’embauche dans les hôpitaux et les Ehpad, le recrutement et la formation d’enseignants, l’assurance-chômage et les retraites.

Cette obsession est aussi le support d’une vision magique, l’annulation de la dette, qui alimente la peur de la dette et passe à côté de l’enjeu essentiel, celui des dépenses.

De façon symétrique, certains ont une vision négationniste: la dette ne compterait pas. Mais par cette dette, les marchés financiers imposent leur loi et leur dîme aux dépenses publiques: presque 40 milliards d’euros par an. De plus, la dette gonfle les marchés financiers, car la Banque centrale européenne (BCE) leur en garantit le rachat, armant ainsi les fonds spéculatifs contre l’emploi, et l’écologie. Enfin, la dette nourrit la spéculation, notamment sur les taux. Il faut donc monétiser la dette publique par la BCE, mais sans passer par les marchés financiers, en la restructurant (reprise des dettes par la BCE, allongement de la maturité…) et surtout en l’orientant vers les solutions à la crise.

Pour cela, il faut créer une nouvelle institution consacrée à l’utilisation de la création monétaire: un fonds national pour l’emploi, la formation et la revitalisation productive écologique. Ce fonds recevrait la création monétaire de la BCE via le pôle public bancaire existant (Caisse des dépôts, Banque postale, etc.). Il serait doté d’une gouvernance démocratique (élus, représentants syndicaux des travailleurs. associations écologiques. associations de chômeurs. Etc.).

En échange de titres de dette publique qui ne circuleraient pas sur les marchés, il financerait les dépenses pour les services publics et les crédits aux investissements et à la R&D des entreprises à des taux d’autant plus bas, voire négatifs, que ces dépenses développeraient l’emploi et créeraient des richesses de façon écologique. Le suivi démocratique de l’utilisation de cet argent serait assuré par le fonds. La mutualisation et la coopération internationale étant décisives, il faut créer un fonds européen solidaire du même type. Même le néfaste traité de Lisbonne le permet.

Face à la pandémie, osons récuser le néolibéralisme et dépasser le keynésianisme traditionnel, aujourd’hui en passe d’être récupéré pour conforter un État mis au service du capital. Pour que la dette soit soutenable et permette de développer nos sociétés, il faut changer son mode de financement et ses critères d’utilisation.

Cher camarade,

Votre conception du fonctionnement économique du système capitaliste m’apparait conforme à la théorie de Marx. Les Keynésiens de « gauche » pensent que l’on devrait élever les salaires de manière à accroitre la capacité d’absorption du marché par une augmentation de la consommation ouvrière et favoriser ainsi la croissance. Or il ressort de l’analyse marxiste correcte que seule l’augmentation de la consommation strictement utile à la production de la plus-value est permise en Capitalisme. Il est vrai que l’incompétence et la paresse peuvent expliquer beaucoup de choses et par conséquent une grande partie des inepties de gauche qui perdurent depuis si longtemps. Mais cette manière de ne pas réfléchir est aussi un alibi réformiste bien utile à ceux qui recherchent une place bien au chaud aux pieds du maître.

La théorie marxiste de la valeur et de l’exploitation a été malmenée par cent-cinquante années de débats confus autour de la fameuse question de la Transformation de la valeur en prix de production de marché. Malgré des réponses partielles et partiellement satisfaisantes, ces discussions sans fin ont contribué grandement à décrédibiliser la théorie économique marxiste auprès des intellectuels. Je vous transmets ci-dessous un lien vers la bibliothèque scientifique Hal avec un manuscrit exposant la solution à ce problème ainsi qu’un programme permettant de réaliser les différentes simulations (et d’autres) exposées dans le papier.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03458603

Dans sa forme assez technique, ce manuscrit s’adresse d’abord à des personnes un peu familiarisés avec la problématique mais je serais heureux, si vous en avez l’occasion, de connaître votre avis sur ce travail. Je pourrai répondre à toutes les questions que vous vous poserez et à vous aider à utiliser le programme de calcul.

Salutations chaleureuses